Beffroi d’Arras (Le)

Le Beffroi d’Arras. Organe d’union de relèvement. Hebdomadaire

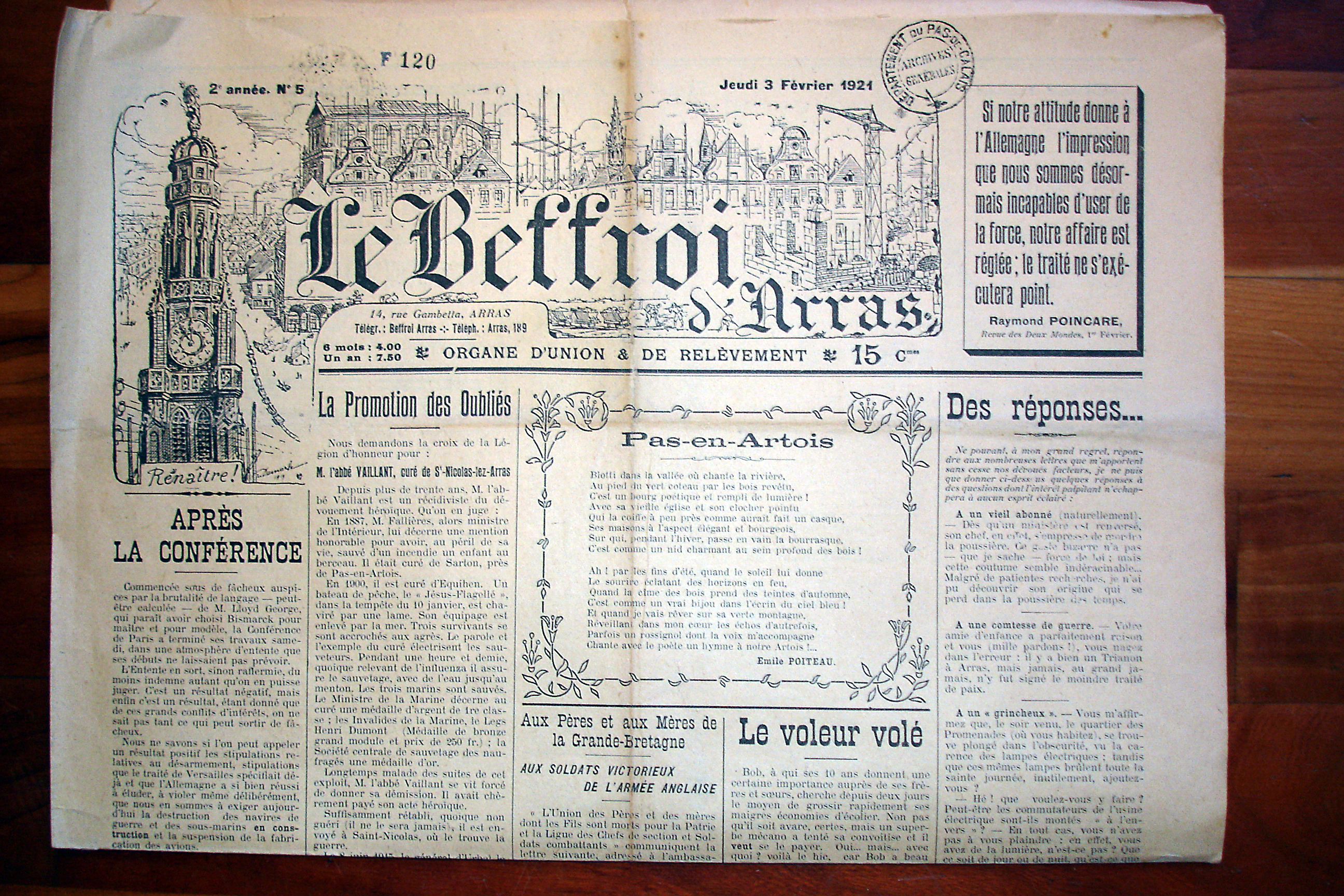

« Renaître ! » À une têtière représentant Arras en ruines succède une têtière évoquant une ville en reconstruction. Près de quinze mois après l'évacuation de la cité, au « Lion d'Arras succède Le Beffroi d'Arras. Au journal de guerre, le journal d'après-guerre. »

Sorti des presses de l'Imprimerie centrale de l'Artois, cet hebdomadaire de quatre pages, présenté sur quatre colonnes, « sera celui du relèvement », écrit son directeur Eugène Guerrin. « En attendant que la cloche de notre beffroi de pierre appelle de nouveau tous les bons citoyens aux manifestations de la vie communale et sonne l'alarme lorsqu'un péril menacera la cité, notre "Beffroi" de papier appellera tous les citoyens à la restauration de la chère cité d'Arras. Il sonnera le tocsin quand il faudra donner l'alarme ; il carillonnera joyeusement à chaque étape (et combien en faudra-t-il ?) de cette restauration. »

Comme Le Lion, Le Beffroi ne se veut qu'une ligne de conduite : « la défense des intérêts d'Arras sans préjugés, sans ambitions ou rancunes, sans calculs privés ou intérêts personnels ». Se plaçant sous le signe de l'union sacrée aussi nécessaire pour la restauration qu'elle le fut à la défense de la ville, « Le Beffroi, poursuit son éditorialiste, vise à n'avoir pas d'autres ennemis que les ennemis d'Arras et de ses intérêts. »

DéNONCER LES MENACES

Dans ce premier numéro, l'hebdomadaire rend hommage à Paul Adam, « un des écrivains les plus féconds de son siècle » qui vient de disparaître. « Abonné au Lion d'Arras, dit le journal, il tenait à en conserver la collection et y puisait des renseignements pour le livre qu'il préparait sous le titre Le Lion d'Arras. » La visite du président de la République, le 28 décembre, est illustrée par deux photos. Après avoir remis la Légion d'honneur à la ville d'Arras, il a procédé à l'inauguration du musée constitué par M. Sabatté avec les œuvres d'art qu'il a sauvées durant la guerre.

Dès la fin du mois de janvier, après l'élection du président de la République, Le Beffroi s'alarme déjà. Le Congrès n'a pas manqué à son devoir en repoussant Clemenceau, « le grand vieillard qui, s'il a bien gagné la guerre, n'a pas pu ou n'a pas su la couronner d'une bonne paix ». Mais Deschanel, nouveau locataire de l’Élysée ! « C'est un politicien plutôt qu'un politique. » Et de regretter ce choix du Parlement. « Un des siens avait fait ses preuves d'homme de gouvernement, de caractère et d'action, sans que ces qualités fussent balancées par quelqu'une des tares si fréquentes dans le monde parlementaire » lui reproche Le Beffroi qui avait fait du sénateur du Pas-de-Calais Charles Jonnart son candidat. D'ailleurs note-t-il, « en dépit de son refus de toute candidature, soixante-six voix se comptaient spontanément sur son nom […] il est, en somme, le deuxième élu du Congrès. »

La division a gagné la classe politique française. Cette attitude inquiète Le Beffroi au moment où l'Allemagne tergiverse pour payer sa dette de guerre. Il entend bien mettre en garde ses lecteurs et appeler les gouvernants à la réaction. En janvier 1921, il réclame une occupation française de la Ruhr. « Une promenade militaire dans la Ruhr aujourd'hui peut et peut seule nous préserver d'une guerre demain. Qu'est-ce qu'on attend ? » interroge-t-il reprenant à l'envi les propos de Poincaré. C'est donc avec plaisir qu'il salue le retour de l'ancien président de République. L’attitude ferme du Lorrain vis-à-vis de l'ancien occupant ne l'empêche pas de multiplier les mises en garde : « L'Allemagne arme, la France désarme ».

Le Beffroi dénonce tout pacifisme. L'arrivée de Briand à la présidence du Conseil l'avait indigné. « Choix funeste » s'était-il écrié. Dix ans après la mort de Jaurès, son directeur Guerrin milite contre l'arrivée de sa dépouille au Panthéon. « Il avait tonné, avec son éloquence obèse de politicien méridional, contre toutes les mesures de défense nationale projetées ; à la veille des hostilités il avait arraché à la veulerie du président Viviani ce recul de 10 kilomètres destiné à bien prouver au monde que nous ne voulions pas la guerre… » énumère-t-il à des lecteurs toujours sensibles aux effets de cette guerre. « Dix kilomètres de terre française de Dunkerque à Belfort offerts gracieusement à l'impitoyable ennemi ! Dix kilomètres qu'il faudra le sang de centaines de milliers de Français pour reconquérir pied à pied, et dans quel état ? Voilà, ironise-t-il, les "services exceptionnels" qui méritent à ce" grand homme" l'hommage de la "patrie reconnaissante". »

Hélas, les Français ne semblent pas avoir tiré les leçons du passé. En mai 1924, il déplore le résultat des élections législatives : « Les millions d'électeurs qui nous ont rendu dimanche la chambre de 1914 vomie en 1919… se sont moqués tout autant des besoins actuels et impérieux du pays que de ses origines. » Il interroge ses lecteurs sur les conséquences de ce choix : « La France est immortelle ; malheureusement elle paie cher les folies de ses gouvernants. Quinze cent mille de ses enfants ont payé le pacifisme bêlant de ses radicaux et de ses socialistes d'avant-guerre ; combien donneront leur vie parce que quelques millions d'imbéciles ont donné leur voix aux radicaux et aux socialistes d'après-guerre ? » Lors des élections municipales de 1925, ses convictions l'amène à soutenir la liste d'Union républicaine sociale de l'avocat Jean Paris.

L'éditorialiste fait même le choix de la droite nationale. Il affirme sa sympathie, voire son admiration pour Charles Maurras, condamné à la prison après les manifestions qui ont marqué les funérailles de Barrès « jamais vous n'avez pensé, écrit, parlé, agi en homme de parti, […] la France seule a votre amour et […] jamais sans rien sacrifier des droits de la raison, vous n'avez ménagé votre appui aux gouvernants républicains quand ils ont travaillé pour la patrie, corrigeant leurs erreurs, les orientant vers plus de vérité française.

Après cela, mon cher grand confrère, vous pouvez entrer le front haut à la Santé comme Déroulède. Au bout, il y a comme pour lui, des obsèques nationales que je ne verrai pas, mais, avec sans doute, cette différence que les pouvoirs publics ne l'ont honoré que quand ils ont cessé de le craindre tandis que vous serez porté au Panthéon, où Zola ne sera plus, par un peuple en deuil qui acclamera celui qui aura rendu à la raison ses droits, à la France sa gloire et sa grandeur. »

LA SATISFACTION D’AVOIR VU JUSTE

Lorsque Le Beffroi paraît en janvier 1920, le fondateur du Lion d'Arras, l'abbé Guerrin cède la place à son père à la direction du nouvel hebdomadaire. Émile Poiteau, Léopold Thomas, Joyeuse apportent leur concours à l'entreprise. Robert d'Artois reprend les « Propos d'un Arrageois » qu'il tenait dans La Croix d'Arras. Alpha tient une brève chronique sportive. L'avocat Alphonse Tierny, le militant catholique Marc Censier, membre de l'Union sociale artésienne avant la guerre, etc. collaborent épisodiquement avec la rédaction. Quelques éditoriaux sont signés de personnalités politiques nationales comme le général de Castelnau ou de journalistes parisiens : Maurice Turpaud des Échos de Paris, Ernest Pezet, démocrate-chrétien fondateur de L’âme française, Alfred Guignard. Des textes de grands écrivains dont René Bazin y sont publiés ponctuellement.

Quelques mois après son lancement, Le Beffroi atteindrait, selon la police, un tirage de 3 200 exemplaires. Les conditions économiques ne favorisent guère le développement de la presse. Les journaux augmentent leur prix de vente. En juin 1920, le directeur du journal se plaint en effet du « prix extravagant qu'atteint le prix du papier », huit centimes par numéro. « Sans subside à attendre de personne » déplore-t-il, il se voit donc contraint de majorer le prix de sa publication qui passe à 15 centimes. Source de revenus complémentaires, en octobre, la première page est ouverte à la publicité. La pagination du Beffroi monte à six pages. La rédaction déménage à plusieurs reprises. Pour sa deuxième année, en janvier 1921, le journal adopte un format plus grand, 38 x 55 cm.

Peu à peu, les journaux arrageois publiés avant la guerre reprennent leur place. En 1924, Eugène Guerrin remet la direction du journal à son gendre Henri Leclercq, tout en continuant d'y apporter sa contribution. Le 30 octobre 1925, Leclercq annonce son intention de mettre fin à la publication du journal pour, prétexte-t-il, se « consacrer à l'Imprimerie centrale de l'Artois, dont le développement continu réclame tout [son] temps ». Il conseille à ses lecteurs de se tourner vers Le Pas-de-Calais, « défenseur des convictions patriotiques et religieuses qui sont les nôtres et tous nos soins ». Le 6 novembre 1925, Eugène Guerrin fait ses adieux à ses lecteurs avec « la satisfaction d'avoir vu juste ». Le glas vient de sonner pour Le Beffroi.